どのような治療をするの?

ほしの整形外科では、医師によるレントゲン検査などの正確な診断と、理学療法士による専門的なリハビリテーションを組み合わせた治療を行います。徒手療法や運動療法を通じて、身体のバランスを調整し、関節への負担を軽減させます。

- 医師

- レントゲン検査等を行い、症状の原因を探します。

薬物治療・注射

- 理学療法士

作業療法士

- 姿勢や体の硬さをチェックし、あなたに合った治療を行います。

マッサージ・運動療法・物理療法

理学療法士が問診の中で痛みの出る動きなどを聞き、そこに対して原因を追究した上で個々に対しての治療選択をさせていただきます。

治療手段

徒手療法

痛み・動きの原因となる筋肉や関節に対してのリラクゼーション

運動療法

負荷がかかりすぎている箇所にはストレッチ、弱くなっている箇所にはトレーニングを実施し身体のバランスを調整します。

また、動きの学習を行うことで正しい動作パターンを身に着け関節への負担を軽減させます。

※治療以外に自宅でできるセルフストレッチ、筋力トレーニング指導も行っております。

早めの治療が大切な変形性膝関節症

大分市の当院では、変形性膝関節症に対し、初期の段階から適切な治療を開始することで、手術や寝たきりを避けることを目指します。早めの治療が大切です。

変形性膝関節症の各段階の症状

- 初期

-

- 膝の曲げ伸ばしで痛みを感じる

- 立ち上がりで痛みを感じる

- 歩き始めで痛みを感じる

- 中期

-

- 正座やしゃがんだ時に痛みを感じる

- 階段の昇り降りで痛みを感じる

- 膝が曲がりにくくなってきている

- 末期

-

- じっとしてても痛みを感じる

- 膝が伸びにくくなってきている

- 変形してきている

末期になると手術が必要となったり寝たきりになる可能性もあります。

手術や寝たきりを避けるためにも早めの治療が大切です。

代表的な疾患(オスグッド病、半月板損傷など)とインソール作成

スポーツ外傷や成長期特有の疾患にも対応しています。特に扁平足などが原因の場合は、医師と義肢装具士が連携し、保険適用でカスタムメイドのインソールを作成できます。大分市で膝の痛みを根本から改善したい方は、ほしの整形外科クリニックへ。

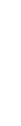

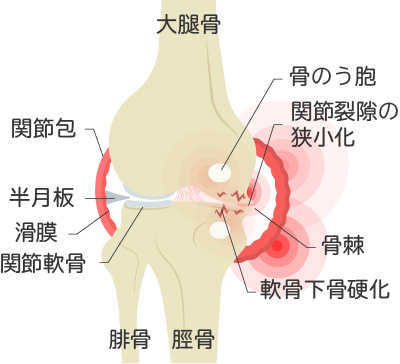

変形性膝関節症

膝のクッションである軟骨がすり減って変形することで関節自体が変形したり、水がたまったりして、膝に痛みなどを認める疾患です。高齢の女性に多く認めています。膝の外傷の後遺症が原因となることもあります。

症状

関節内に炎症が起きたり、関節が変形して痛みや腫れが起こる場合もあります。

原因

原因は加齢による軟骨の変性によるものが多く、肥満や遺伝子も関係しているといわれています。その他に、外傷(骨折・靱帯損傷・半月板損傷など)や感染(化膿性関節炎など)の後遺症が原因になることもあります。

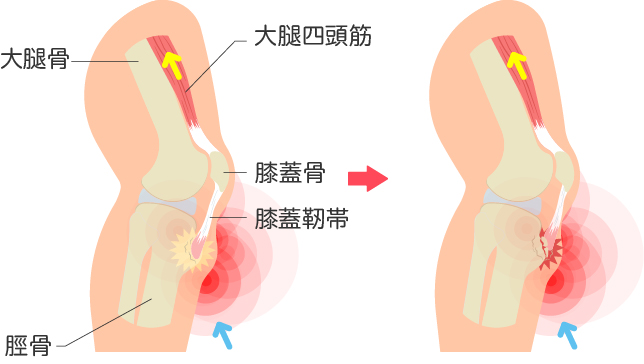

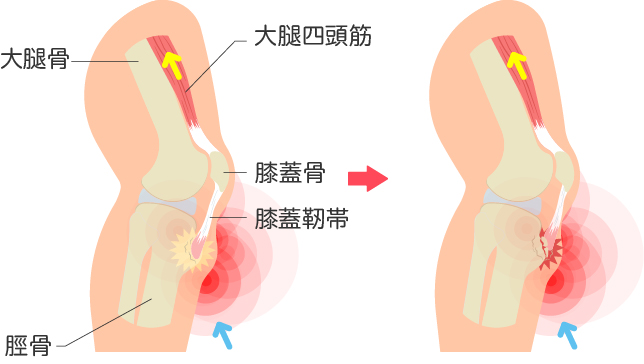

オスグッド・シュラッター病

膝のお皿の下の骨が前に飛び出てきて、痛みが生じます。休むことで痛みは引きますが、運動すると再び痛くなります。発育期の積極的にスポーツをしている学生に発症しやすいです。

症状

太ももの筋肉の使い過ぎで、その筋肉がついている膝の下の脛骨結節という部分が、はがれてしまうことで、痛みが生じます。赤み、腫れ、熱を伴うことがあります。安静時に痛みが退いても、運動をすると再び痛みを認めます。

原因

膝を伸ばすときに、太ももの前の筋肉を使いますが、その繰り返しで筋肉の腱がついている膝の下の脛骨結節は引っ張られて、はがれてしまうことで生じます。大人よりも骨がやわらかい子供に生じることが多いです。

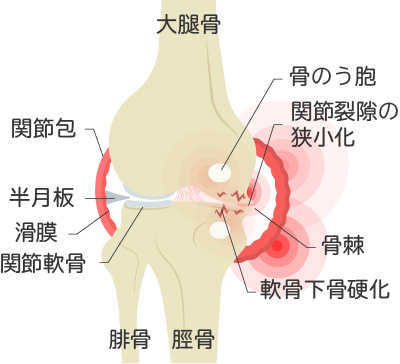

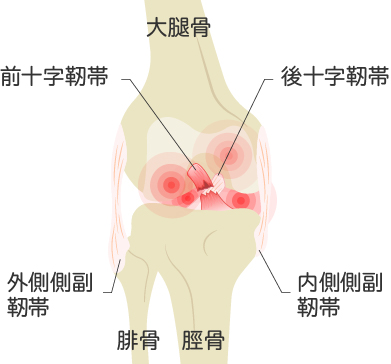

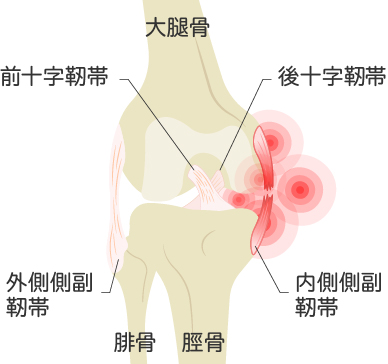

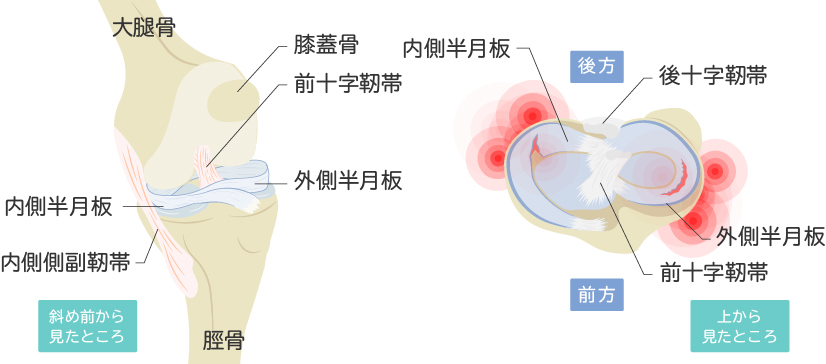

前十字靭帯損傷

膝を安定する役目がある前十字靭帯が、ジャンプで着地をした時や急にストップした時などに、強いが力が加わることで切れてしまい、強い痛みや腫れが生じます。動いたときには、膝ががくがくして安定しません。

症状

受傷時は強い痛みとともに断裂音を感じます。腫れて、熱も伴います。その後、少しずつ痛みは軽減しても、膝に力が入らない、膝ががくがくする、膝を外してしまうなどの症状を認めます。

原因

多くはスポーツを行っているときに受傷します。ジャンプをして着地した時、急にストップや方向転換をした時に膝をひねって前十字靭帯が切れてしまうことがあります。タックルを受けるなど直接外力が加わり、切れることもあります。

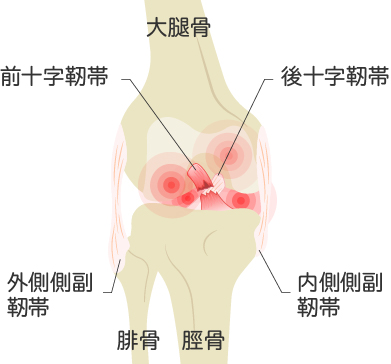

内側側副靱帯損傷

膝の内側の安定性を保つ働きをしている内側側副靭帯が、スポーツなどで外から内股方向に強い外力が加わることで切れてしまい、膝の内側に痛みが生じます。前十字靭帯損傷や半月板損傷を合併していることもあります。

症状

膝を動かした時に、膝の内側に痛みを認めます。圧痛や熱感、腫れなども伴うことがあります。また、動き方によっては、膝がぐらぐらして不安定に感じます。放っておくと膝に水が溜まることもあります。

原因

スポーツでは、膝の外側から→内側へ強い外力が加わったり、膝をひねったりすることで、膝の内側の緊張が高まり、内側側副靭帯が切れてしまうことがあります。

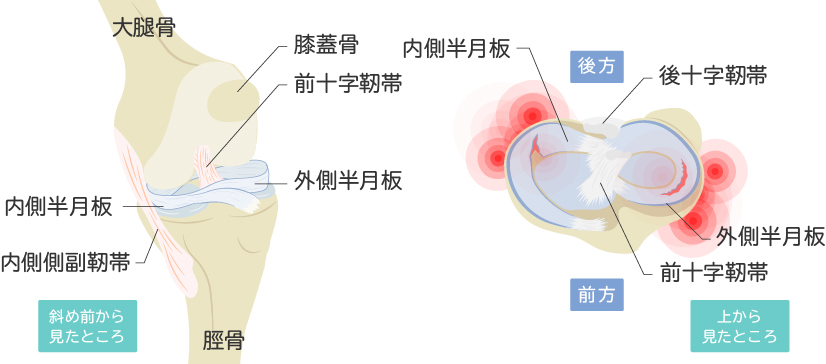

半月板損傷

膝の関節のクッションの働きをする半月板が、ひねりや衝撃によって損傷し、痛みが生じた状態です。内前十字靭帯損傷や半内側側副靱帯損傷を合併していることもあります。

症状

膝を動かした時に、膝の関節に痛みを認めます。腫れたり、膝を動かした時に引っかかりを感じることがあります。ひどい場合には、水が溜まったり、膝が伸びて曲げられなくなる「ロッキング」という現象が起こり、歩けなくなることもあります。

原因

スポーツでは、膝に強い衝撃やひねりが加わり、膝の関節の中にある半月板が損傷する場合あります。また、加齢に伴い半月板が傷つきやすい状態であると、ちょっとした動きや衝撃で損傷してしまう場合もあります。

電話する

電話する